-

Arduinoもなかなかですよ

昨日に引き続き、マイコンのお話です。Arduino(アルデュイーノ)といって、イタリア発祥のマイコンです。非常に安価で、小型で、種類も豊富なマイコンです。興味の無い方もいらっしゃると思いますが、現在のIoT(モノのインターネット)の発展において、一役買っているデバイスでもありますので、その点だけはご承知ください。もしかしたら、あなたが使っている家電に組み込まれているかもしれません。マイコンと言っても、昨日書いたRaspberryPi(ラズベリーパイ)は、マイクロコンピュータの略であるのに対して、こちらのArduinoはマイクロコントローラの略です。違いは、明確には定義されていないのですが、RaspBerryPiは、本体にオペレーティングシステムを必要とし、単体で開発環境を構築できます。対してArduinoは、オペレーティングシステムは搭載されず、パソコンなどに有線或いは無線で接続して、専用のプログラムを書き込む必要があります。家電製品を分解すると、たいてい、電子基板が入っており、ここに集積回路が組み込まれています。それがマイクロコントローラです。Arduinoは、こういった組み込みを想定したデザインとなっています。組み込んでから、プログラムに不具合が見つかった場合、修正が必要になりますが、無線機能を備えたデバイスであれば、無線で接続して、プログラムを更新できるのです。例えば、ラジコンカーのモータ制御はマイコンで行いますが、コントローラの命令と、モータの挙動がしっくりこない場合、パソコンで専用のソフトを使って、修正し、無線接続でプログラムを書き込み、テストする、といったルーチンを繰り返すことが可能です。商品段階で、こんな事を繰り返していては、とても売れませんが、開発中には必要不可欠なサイクルです。こういった開発環境を、個人が手軽に始められるというのが、このArduinoの魅力の一つです。この魅力を、奥様にいくら伝えても、興味を示すことはありません。「ふ~ん。」という生返事でお終いです。彼女は工学部出身なので、もう少し反応してもよさそうなものですが。もし、奥ゆかしさを演出しているのだとしたら、もう少し違うシチュエーションで実行したほうが効果はあると言いたいところですが、機会を逃してしまいました。

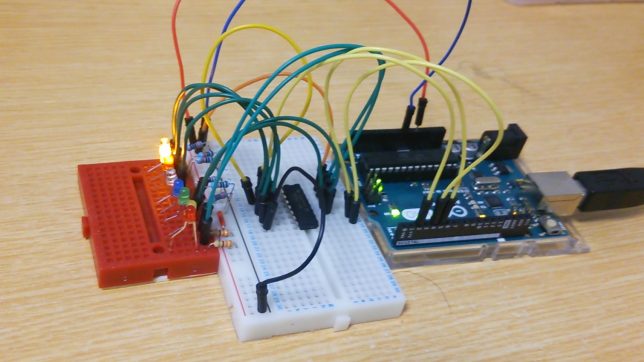

ArduinoでLチカ 実際にどんなものか、写真をご覧ください。右の青緑色のボードが、Arduino unoという品種です。LEDを順番に点滅させるプログラムで遊んでいるところです。左の赤いボードにLEDが8個、真ん中の白いボードには、シフトレジスタというロジックIC(集積回路)が真ん中にはめ込まれており、LEDへ給電するタイミングを制御します。右の黒いケーブルが、パソコンに繋がっており、給電しながら、プログラムを書き込みます。このArduinoは、シリーズの中では大型ですが、初心者はこのモデルからスタートするのがよろしいと、インターネットの至る所で囁かれていたので、僕も例に漏れず、このモデルを購入しました。価格は、本家のモノで2500円くらい。海賊版というか、コピー商品であれば、500円くらいです。この価格差は、ブランドと信頼性、あとは、生産国によって、発生しています。安いからと言って、全く使い物にならない訳ではありません。ただ、少しクセがある、という評価になります。幸い、いわゆる「ハズレ」を引いたことはありませんが、多くの方が、買うんじゃなかった、とネット上でぼやいていました。写真のArduinoから、カラフルな線が不規則に張り巡らされておりますが、実は、電気信号を規則正しく送るための給電線(ジャンパケーブル)でして、それほど不規則なわけではありません。ただ、作者の僕の性格が、大雑把なので、色分けも適当になっているはずです。例えば、赤と黒の線があれば、プラスに赤、マイナスに黒の線を使いますが、僕は平気で反対に使います。基本的に自己完結する装置というか、遊びなので、それほど気にする必要がないということです。ただ、もっと複雑なシステムにするなら、やはり信号によって色分けするべきだという認識はあります。後で分からなくなって、適当に繋いだら、マイコンが壊れてしまった、という経験をされた方は、ごまんといます。さて、こういった小規模な回路の組み合わせが、大きなシステムの基盤にあることを学ぶことは非常に有意義だと感じます。また、電気回路の仕組みや電気の取り扱いも同時に学ぶことができます。RaspBerryPi同様に、日本の教育機関でも、こういうマイコンの学習を小学校のカリキュラムに取り入れていったらいいのにな、と個人的に、この場を利用して、ささやかに、つぶやいておきます。