Uncategorized

-

「だいなし」の行方

仕事から帰ったら、次女が「だいなしぃ」と何回もつぶやいていました。そして奥様に「ママ、『だいなし』って何?」と尋ねていました。どうやら、保育園で先生が口にした言葉が印象に残り、自宅で物まねをしていたようです。何故その言葉なのか、とツッコみたくなりますが、笑いをグッとこらえて「だいなしぃ」と言っている姿を微笑ましく眺めていました。子供だけでなく、大人でも同じように、知らない単語を聞いた時に記憶に残り、後から調べたり聞いたりして意味を知る、という事があります。ですから、子供だけの現象ではありませんが、何か言い方や、タイミングが絶妙で、笑いを誘うのです。こういう情景は癒しの源泉と言えますね。疲れが吹き飛ぶ、というほど仕事をしていませんが、笑いが生れる事で、現実から逃避できる時間が発生します。その逆も然り。怒りに満ち溢れたら、幸せな気分からは遠ざかります。感情の対となるものは、同時に内在しないのかもしれません。笑いながら怒る人を表現する有名人がいますが、それは本当の怒りではないと思います。起こる事はみっともない事だ、という教訓は古人が説いてきた部分ではありますが、それを実践するのは非常に難しい。平静を保つ事は、訓練が必要になります。訓練と言っても、自分に言い聞かせるような感じですが、要は自己管理ですね。徳川家康公は、「いかりは敵と思え」と教えています。というか、ちょっと引用してしまいましょう。

“人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。急ぐべからず。

不自由を常と思えば不足なし。こころに望みおこらば困窮したる時を思い出すべし。

堪忍は無事長久の基、いかりは敵と思え。

勝つ事ばかり知りて、負くること知らざれば害その身にいたる。

おのれを責めて人をせむるな。

及ばざるは過ぎたるよりまされり。”

たったこれだけの文章ですが、とても学ぶことが多く、全く無駄のない、それでいて鋭い表現をされています。たぬきオヤジと言われたそうですが、世を忍ぶ仮の姿を見せていたのでしょう。家康公の本質的な部分は、この言葉に現れていると思います。これを読んで、誰がたぬきオヤジと呼べますか?しかし、これらの教えを実践しようとしても、なかなか簡単には出来ません。だからこそ、価値のある遺訓として伝わっているのでしょう。それは、聖書やコーラン、お経にも通じるものがあるのだと想像します。ただ、あれもこれも気をつけなさい、と言われても、頭に入ってきません。出来る限り抽象化された表現が、最も理解しやすいですね。さて、三連休は既に予定が入っているみたいです(他人事)。急がずに、怒らず、謙虚に、シンプルに過ごして参るとしましょう(淡泊宣言)。

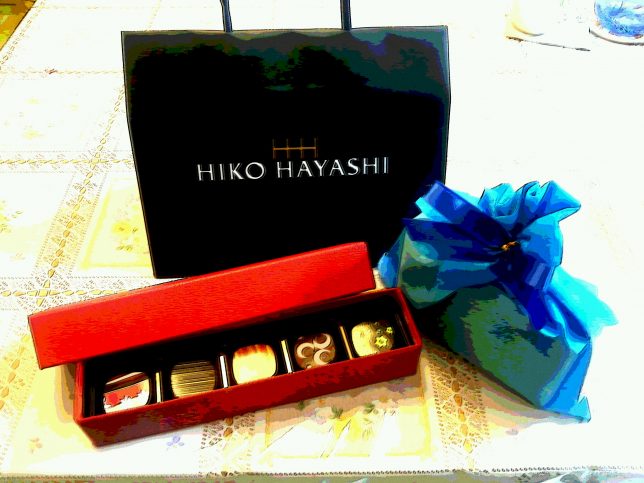

”Hi KOBAYASHI” に見える