Arduino

-

何となくトランジスタ

昨日、宣言した通りのタイトルになりました。毎日のブログのタイトルは、一応、全てオリジナルです。思いついたものを、インターネットで検索して、同様のタイトルが無い事を確認しています。ただ、あくまでGoogle検索結果のみの判断なので、もしかしたら、被っているものがあるかもしれません。それはそれで仕方がないですから、もし同タイトルを発見したら、潔く変更するつもりでいます。残念ながら、ブログタイトルのCOBALOGというネーミングが、結構被っていることに後から気付きました。もう少しリサーチするべきでしたが、もうこれで行こう、と決めた名前なので、これも仕方ありません。潔く、このままにします。

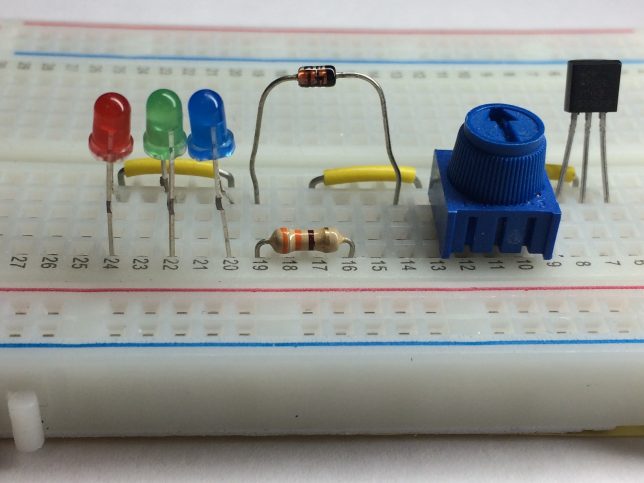

LED、抵抗、ダイオード、半固定抵抗、トランジスタ

さて、今日もブレッドボードに電子部品が整列しています。左から、LED3兄弟。青色LEDは日本人が発明しました。この青色LEDの発明により、光の3原色が揃ったので、白色LEDの製造が可能になりました。発明者には、2014年にノーベル物理学賞を授与されています。画期的な発明だったということですね。中央手前の背の低い縦縞が、抵抗素子。無駄な抵抗は辞めなさい、と言われても、抵抗し続ける強者です。その奥の足長の縦縞がダイオード。これは極性があるので、使用目的によって、使い分けるようです。沢山(50個くらい?)持っていますが、今のところ使ったことはありません。その右隣の青いモノは半固定抵抗。四角の箱に、矢印が刻印された円筒が乗っています。この円筒がツマミで、左右に回すと、抵抗の値を変化させることができます。いわゆるボリューム(可変抵抗)と同じようなモノです。そして、一番右の3本脚の黒いタコさんみたいなのが、トランジスタです。本日の主役が何故、こんな端っこに居るのかというと、恥ずかしがり屋さんという訳ではなくて、僕のセンスが、にじみ出ているのです。普通は真ん中ですよね。ただ、こうやって、電子部品をボードに差して並べてみると、何となく近未来的な感じがして、すごい事が出来そうな気になれます。僕だけでしょうか?回路は全く出来ていないのに、例えば、半固定抵抗のツマミを回すと、急にLEDが点灯するとか、足の長いダイオードが踊りだすとか、トランジスタが歌いだすとか、そんな夢みたいな事を想像するなんて、まだ子供心が残っているな、と嬉しくもある39歳の春です。大丈夫でしょうか(何が?)。さて、トランジスタの魅力は、もう十分伝わったかと思いますので(?)、例によって、スマフォに幾つくらい搭載されているのか、調べてみました。これは凄いですよ。昨日の記事で、最新のスマフォであれば、コンデンサは500個以上と書きました。トランジスタは、なんと、マイクロプロセッサ1個につき、10億個以上にも及ぶそうです。これは、intelさんの情報ですから、間違いないでしょう。つまり、あの中に、中国あるいはインドの人口と同じくらいのトランジスタが潜んでいるのです。そんな微粒子のようなトランジスタのことを考えていると、もう夢を見ている気分になってしまいそうですが、これもテクノロジィなのですね。さて、トランジスタの役割ですが、電流を増幅したり、スイッチの役目を果たしたりしています。3本の脚はそれぞれ、ベース、コレクタ、エミッタと呼ばれ、それらが回路でゴニョゴニョすることで、先ほど述べた増幅やスイッチングを実現しています。正直に申し上げると、僕は理解していません。電子工作には、必ず出てくるので、所持しています。何回か、書籍を参考に回路を組みましたが、その中で、トランジスタも使いました。そこから、新しい発想には至っておりません。ただ、「コイツは出来るやつだな。」という認識は、持っています。なんだか、パッとしない内容になってしまいました(いつもの事です)が、タイトルが曖昧なので、良しとしましょう。何となく、伝わりましたか?明日は、電子工作のお話は休憩しますので、あしからず。