読まれない文字列たち

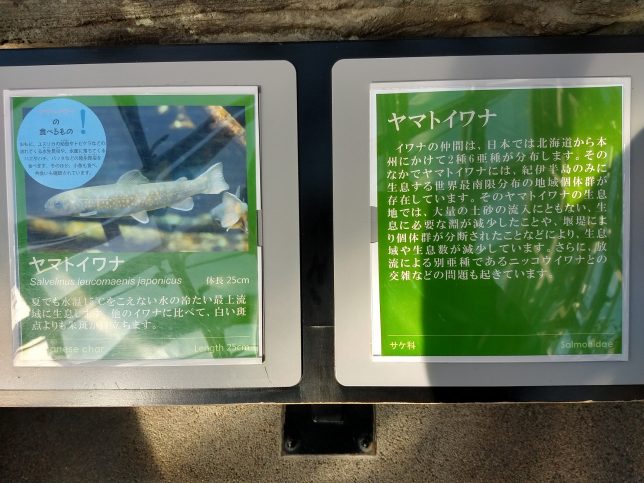

岐阜県のとある水族館に行ってきました。昨日の写真は、その水族館の通路にあったものですが、シシオドシのようで、実はただのかけ流しです。木曽三川の長良川源流ということですが、その写真が長良川になるわけではありませんので、誤解しないように(誰もそんな事を考えない?)。この水族館は、子供たちも数回来ており、既に館内はある程度把握済みのようです。観覧車がある事、アシカショーがある事、カピバラがいる事等が人気を博しているように見受けられますが、取り扱いのメインは淡水魚です。アマゾン川やメコン川の魚もいます。田舎で見る事ができた生物を紹介しており、絶滅危惧種、或いは絶滅種を展示されています。二ホンカワウソは、既に絶滅と考えられており、現存しているのは、コツメカワウソという種のようです。その可愛さ故、ペットにしようとする輩が後を絶たない様で、環境に対する意識以前の問題を、人間は問われている訳ですね。その生物の外観だけで判断せず、生態を理解してほしい、というのが、水族館側のコンセプトであるように思われますが、可愛さが仇となって、伝わらずにいるようです。今回、僕も数回訪れた場所ですから、嗜好を変えて、展示物はそれほど眺めずに、案内板を一生懸命読むことにしました。全てを理解、把握することは記憶力の関係上、難しいことは承知の上ですが、少しでも糧になる部分があるはず、と考えたうえでのチャレンジです。先ほどのカワウソの話は、記憶に残っていたものです。他には、川の「瀬」と「淵」について知ることができました。「瀬」とは、浅くて流れが速い場所を指します。ともすると、「浅瀬」は、同じ意味の漢字が並んでいるのでは?と疑問に思ったので、検索すると、直ぐに答えが出てきました。「浅瀬」は単純に浅い部分を示し、流れの速さは無関係のようです。「むむ、浅いのに奥が深い」なんてジョークは、子供にはまだ通じません(喉ぼとけくらいでストップしましたからご安心を)。「瀬」に対して、「淵」は深くて、流れが穏やかな部分を示しています。今までのイメージですと、「淵」は、川の岸が崖になっているような場所で、その崖にそった部分かと思っていました。全く違いますね。そういえば、深淵に潜む龍という表現を見る時、イラストでは深くて流れが穏やかな描写だったと記憶しています。それを何で見たのでしょうか?そちらの方が不思議です・・・いえいえ、一人事ですから。釣りをする人は、この「瀬」、「淵」は常識のようですね。川魚は、日中は瀬で生物、エサを獲り、夜間や休息時は淵にいるそうです。つまり、日中の瀬を狙うのか、あるいは、深い淵に潜っている魚を狙うのかで、道具が変わってくることでしょう(素人の推測です)。こういう知識は、非常に役に立ちますね。僕はもう川で魚を釣る事は無いでしょうけれど、釣り人を見かけたら、今までとは違った視点で観察できそうです。初夏の頃が楽しみですね。さて、アシカショーも鑑賞し、次女は観覧車を、長女は何故か駐車場付近で大道芸を、それぞれ楽しんでいました。また、義父母がプレゼントを買ってくれたので、ご機嫌のようでした。展示されている魚たちの生態に興味を持つまで、何回も訪れてみようかと企みを抱いてしまいました。どうなることでしょう。