教養は建設的に考える

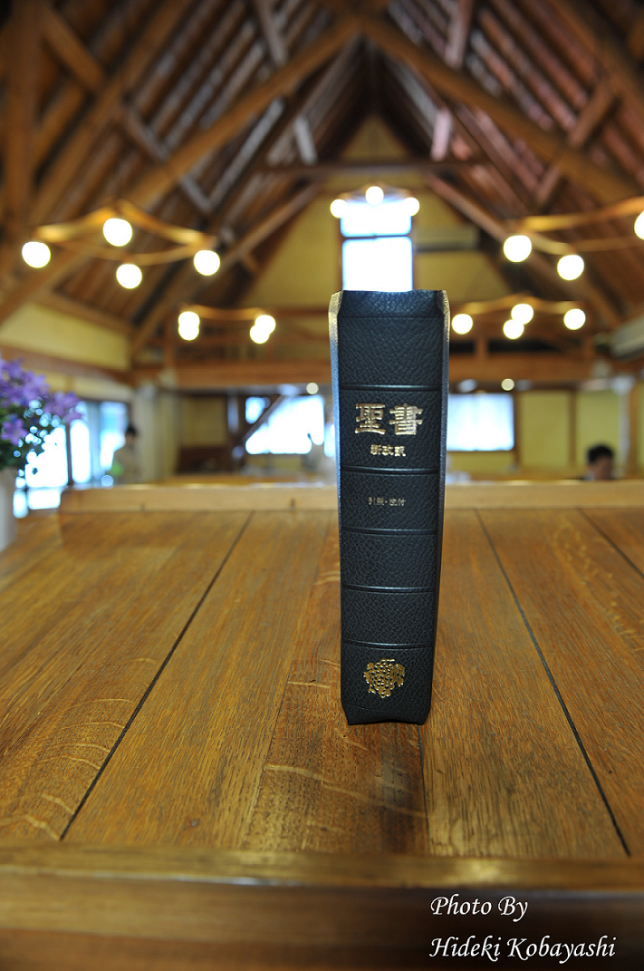

現在読んでいる書籍は、教養についてかかれていて、素養のない僕にとっては、大変興味深い内容となっています。コマーシャルではありません。その中で、「リベラルアーツ」という言葉が出てきて、これを覚えれば、教養があるように見られるかな、という浅はかな思案に、思考を支配されたのですが、そういえば、少し前に読んだ書籍にも同じ言葉が使われていたことを思い出し、その前に読んだ本の内容を慌てて思い出そうとしましたが、記憶から呼び出すことどうしてもできない。読み返すのは少し抵抗(プライド?)があったので、仕方なく今の本を読み進めました。12世紀のヨーロッパで、知識人が必要とされる教養(技)を表しているようで、言葉の意味は、直訳が「自由な技術」になるのでしょうけれど、本来の意味では、「共通な知識の基盤」を指しているそうです。その基盤には、自由七科と呼ばれる科目があり、3科目が言葉に関するもので、文法、論理、修辞学(レトリック)についての知識。残る4科目は、天文学、算術、幾何学、音楽となります。これら全てを修めて、晴れて知識人の仲間入り、となったということです。これは、現代で言えば、大学に入る前、高校卒業までに習う事かな、と思いましたが、どうやら、大学における教養教育そのものを指しています。高卒の僕のイメージでは、大学は専門的な知識を身に着ける場所なのですが、本来は、大学でこのようなリベラルアーツを学び、大学院でおのおの専門的な知識を身に着ける、というのが(欧米では)スタンダードのようですね。日本では現在、教養学部はあまり人気がないのでしょうか、教員不足というのは、その辺りが浮き彫りになってきているのかもしれませんね。もちろん、各時代において、教育の在り方は文部省などで議論されて、あるべき姿を模索しながらカリキュラムを作成してきたので、一概に、何が良くて何が悪いか、とは言えませんが、今の日本人に欠けているもの、それは教養と言える部分もあるのかもしれません。一昔前であれば、「武士道」という教えに基づいて、教養が行き渡っていたようで、長崎にたどり着いたオランダ人が、日本人の教養に驚いた、という話もあるとかないとか。その武士道は、今ではすっかり廃れたようで、名前もあまり聞きませんね。武道を心得ている人たちは、当然ご存知かもしれませんが、それ以外で学ぶ機会というのは、皆無ではないでしょうか。ですから、自分で情報を集め、学ぶ必要があります。もしかしたら、学校で学ぶ事もあるのかもしれませんが、現在の先生と生徒の在り方を見ていると、「武士道」というのは、一般的には受け入れにくい部分があるのかな、と思えます。自分の事を棚上げして書いていますが、僕は家では子供たちに、あまり教育をしていないかもしれません。ちょっと、手遅れかもしれませんが、彼らにもう少し伝えるべき事を見つけなければなりません。自戒。さて、リベラルアーツに含まれる要素の中で、とりわけ気になるのが「音楽」でしょうか。ヨーロッパでのいわゆるクラシック音楽は、15世紀ころまではグレゴリオ聖歌が主流のようですが、それだけキリスト教の勢力が大きかった、というか大きくなっていったのですね。レコンキスタと呼ばれる歴史的な出来事が、大きく関わってきます。イスラム教勢力とキリスト教勢力の争いになるのですが、根が深い両者の争いは、絶えることがありません。その教えの中に、何が書かれてあるのか、僕は知りませんが、少なくとも、争いを続けるような教えは無いのではないか、と思います。中世ヨーロッパ時代、リベラルアーツを学んだ人々は、さらなる学問の発展として、レコンキスタでイスラム軍が残していった書籍(巻物?)を、争いの中でも翻訳していました。そこにプラトンやアリストテレスの論文(?)が含まれていたそうです。それらが、後の学問の発達に寄与したことを考えると、皮肉にも、争いが生んだ知識の蓄積が、基盤となり、現代を支える科学技術となっているようです。これは、曲解かもしれませんので、あしからず。話がそれましたが、音楽を学ぶ事も教養の一つであるという考えは、人間が古の時代から、音から様々な事を得てきたということでしょう。それが、具体的に何かとは判り兼ねますが、少なくとも、(宗教・言語を問わず)世界共通の音楽というものが、1曲でもあれば、世の中は、もう少し平和になるのかもしれませんね。さて、僕はもう少し、教養を身に着ける必要がありそうなので、今日はこれくらいに・・・